こんにちは。トリートメントコーディネーターの茂木悠里です。

今週末、5月5日「こどもの日」は、子どもの健やかな成長と幸福を願う日。

しかし、近年、子どもの口腔内健康を脅かす、小児矯正でのトラブルが問題となっています。

歯医者に子どもの矯正治療の相談に行ったところ、あごを広げる「床矯正」「拡大床」を勧められた、という話をよく耳にします。あごの骨が柔らかい子どものうちに、取り外しのできる装置であごを広げることで、抜歯をしなくても歯並びが綺麗に治せる、という、一聴したところ聞こえのいい矯正治療ですが、床矯正には注意が必要です。

というのも、近年、十分な研修・教育を受けていない歯科医師による安易な「床矯正」によるトラブルが増えているのです。他院で不適切な治療を受け、当院にセカンドオピニオンを求めて相談にいらっしゃる方もいます。例えば…

・6歳から11歳まで床矯正を続けた結果、上下の前歯が著しく前に傾き、ひどい出っ歯になってしまった。

・一見綺麗に歯が並んでいるように見えるが、奥歯が外側に傾き、全く咬み合わなくなってしまった。

・将来抜歯をしなくてもいいように小学校低学年のうちから床矯正をしていたのに、永久歯が生え揃った中学生の時、結局歯が並ぶスペースがないからといって、抜歯を勧められた。

など…。

矯正治療は治療を受けるご本人にとっても、サポートする親御様にとっても、決して楽なものではありません。それでも綺麗な歯並びになれると信じて治療を続けてきたというのに、結果がこれではあんまりです。

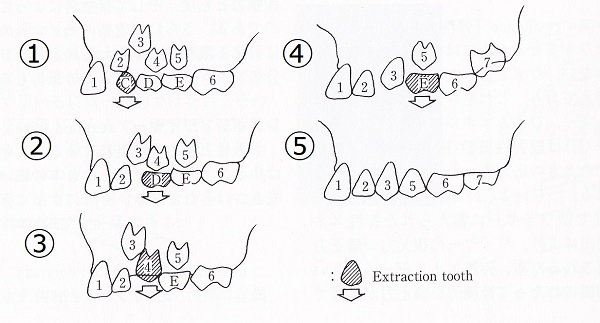

そもそも、「拡大床」とは、あごの大きさ自体を広げるものではありません。歯列を外に膨らませる、つまり、歯を外側に傾斜移動させることで歯を並べていくものです。

そのため、元々あごが小さかったり、歯が大きかったりする場合に無理に歯を並べようとすると、土台となる歯槽骨に全ての歯を並べるスペースが足りないために、歯槽骨から歯が溢れ出てしまい、上記の例のように、異常な角度で前歯が出っ歯になってしまったり、奥歯が外側に著しく傾いて咬み合わなくなってしまったりするのです。

また、成長や歯の生えかわりが途中段階で見切り発車の床矯正を行うと、のちのち、あごの骨の成長が止まり、永久歯が生え揃ったところで、結局歯が並びきらないから抜歯をする、ということにもなり得るのです。この場合には、何年にも渡って広げてきた歯列を、抜歯をすることで今度は逆に縮めなくてはいけなくなります。

もちろん、床矯正が有効に働く症例もあります。重要なのは、適切な検査・分析に基づいて、患者さま一人一人の不正に合った治療計画を立て、適切な判断により、適切な矯正装置を選択することにあります。こうした矯正治療が行える高い専門性をもつ歯科医師を見極めるのはなかなか難しいですが、ひとつの目安としては、日本矯正歯科学会認定医の資格を持つ歯科医師を選ぶとよいでしょう。

▽関連ブログ→「子どもの歯列矯正、いつ始めればいいの?」

子供から大人までの痛くない矯正歯科 市川市の歯並びとかみ合わせの矯正歯科専門医院 本八幡駅徒歩1分 もぎ矯正歯科医院のトップページへ